社会生活の血液の役割を果たす運送業にこそレジリエンスを強化するBCPが必要。

社会生活の血液の役割をもつ運送業。特に生活や生命維持に必要な医薬品などにかかわる運送は危機の時にこそ、その機能を果たすことが期待されます。困難な状況の中で、その重要な業務を継続することにより、売り上げのみならず、顧客、社会からゆるぎない信頼を獲得することができると思います。大きな使命を担う運送業にとって、その備えとなるBCPの策定は必須です。ここでは宿泊業でBCPを策定する場合の考慮事項等について説明します。

運送業におけるBCPの特性

危機においてこそ運送の使命がより求められる運送業は、行政からもその業務遂行に関して特段の配慮がなされることもあります。社会活動の重要な一機能であることも踏まえて、運送業におけるBCP上の特性を列挙します。

| 運送業の一般的な特性(他業界との比較) | 事象リスクにおける細部リスク例 |

|---|---|

| 人、車両など運送にかかるリソースが明確 | ・人や車両などのリソースがなければ業務を行うことができない。 ・人については出勤の困難化、職場復帰の長期化、従業員等の被災・感染等 ・車両などの輸送手段の毀損 |

| 道路や給油所などの輸送インフラに大きく依拠→ | 輸送インフラが機能しない場合、オペレーションに大きく影響 |

| 大災害時に行われる交通規制や道路混雑などが大きく影響→ | 経路が取れない場合、業務の遂行不可又は遅延等 |

| サプライチェーンに大きく依拠→ | 依頼主、送り主の状況がオペレーションに大きく影響 |

| 多くの資本を必要とする。→ | 従業員への給与等資金繰りが困難になる可能性 |

使命を果たすために。宿泊業のBCPで考えるべきこと

上記運送業の特性(他業界との比較)・リスクを考えると、危機事態が発生した場合、運送業務を遂行して企業の存続が危ぶまれるほど大きな影響を受ける可能性があることが分かります。BCPを中心とした対策、備えがないと太刀打ちできないでしょう。運送業にとってBCPは必須の経営資源です。運送業の特性・リスクを踏まえて、運送業BCPで考えるべきことを説明します。

交通規制・混雑への対応を!

通信インフラが機能しない場合でも情報収集を!

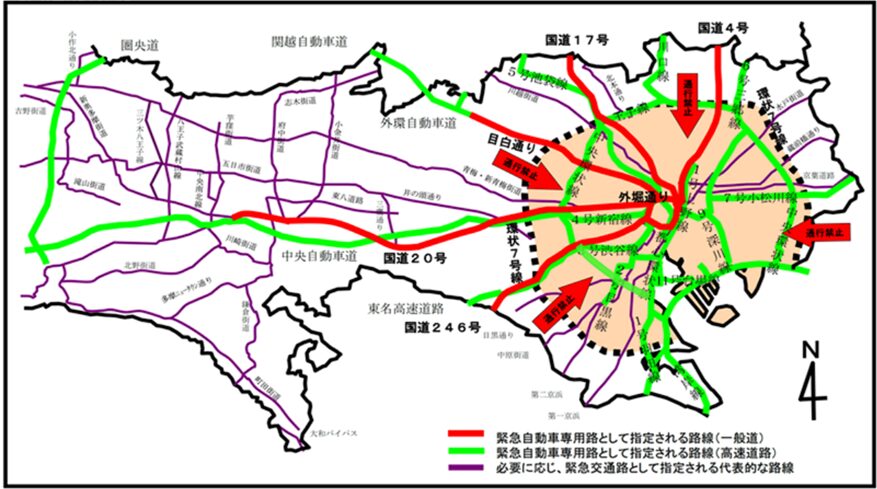

・大災害が発生した場合、通常大規模な交通規制が行われます。例えば東京であれば、大震災(震度6弱以上)が発生した場合、環状7号線内側への一般車両の流入禁止、環状8号線内側への一般車両の流入抑制、緊急自動車専用路となる高速道路や主要な国道等(7路線)における一般車両の通行禁止規制等が実施されます(道交法)。その後、緊急自動車専用路を優先的に緊急交通路に指定し、必要に応じて路線が追加追加されます(災対法)。

・事業を継続する場合、情報を入手し、整理して、社内で共有する必要があります。刻々と変化する情報を適時に入手して、整理するためにはチームを編成して組織的に行うのがよいでしょう。そのための計画も必要です。

・通信インフラが機能しない場合や電力を喪失している場合は、ラジオが有力な情報収集手段となりますが、視覚的に情報には劣ります。スターリンクと携帯電源を備えておけば、情報処理能力は飛躍的に向上するでしょう。

・また、可能であれば事前に業界団体などを通じて行政から通行許可証などを入手しておく必要もあります。

【東京都における震災時の交通規制計画図】

以上、輸送業でBCPを策定する場合の考慮事項などについて見てきました。お悩みの場合は、ぜひBCPコンサルタントをご活用ください。