首都直下型地震や南海トラフ巨大地震などの巨大地震では揺れ、火災、津波などにより、多数の負傷者が発生することが想定されています。ビジネスアワーに発災した場合、会社としてオフィスで発生した傷病者に直接ケアする必要があります。また、帰宅困難者としてオフィスに留まる場合、滞留が長期化するればするほど病気等のリスクも高まりますので、怪我以外の病気、メンタル面などへのケアも必要になるでしょう。

職場以外、避難所や自宅において避難している社員やご家族で傷病者が発生した場合についても会社としていろいろな形でサポートすることが可能です。ここでは、甚大な被害が想定される首都直下型地震や南海トラフ巨大地震での企業向け傷病者対応について説明します。

1 オフィスや職場での傷病者対応

- 🔷発災直後のけが

・防火点検を正しく受験していれば、大きな棚などの転倒防止措置などがとられていると思いますが、それでもモノの落下などによる受傷のリスクは残ります。また、避難行動で転倒し受傷するといったこともあるでしょう。

・職場に看護師など医療関係者が常駐していない場合でも、担架、ファーストエイドキットなど最低限のものは常備しておきたいところです。

・心肺停止などの傷病者への処置として初期の救命措置は措置は非常に重要です。平素から救命措置などの講習を社内で開催し、自信をもって救命措置を施せる人を育成しておきましょう。

救命措置について

・救命処置は、救急隊が病院へ搬送するまでの間におこなう、心肺蘇生を含む処置のことです。

・心臓や呼吸が止まってしまった人を助けるために心肺蘇生を行ったり、AEDを使ったりする緊急の処置を行います。

・心肺蘇生などのほかに、骨折の疑いがある場合は添え木などを使用して(添え木がなければ傘などで代用)部位を固定したりすることも重要です。

・多量に出血している場合は、包帯などを使用して止血する必要があります。止血を定期的に開放する必要があるなど知識も必要ですので、会社として心肺蘇生法などと同時に止血法の普及に努めるとよいと思います

- 🔷オフィス滞留時の病気、特に夏季は熱中症!

・電力会社などからの電力供給は停止した場合、自前の非常用電源などがあった場合も空調を稼働させることは至難の業です。特に窓を開放できない高層オフィスビルなどで夏に発災した場合、室内は灼熱地獄と化すでしょう。

・予防措置や熱中症の疑いがある場合の措置などを適切に行う必要があります。そのためには冷蔵機能をもつクーラーボックスや発電機、経口補水液などを備えておくことをお勧めします。

熱中症の対策

【予防措置】

・保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、からだを冷やす。

・室内でも、屋外でも、のどの渇きを感じなくても、こまめに水分を補給しましょう。

【熱中症の疑いがある症状】

・めまい、立ち眩み、生あくび、大量の発汗、筋肉痛、筋肉のこむら返り

・症状が進むと 頭痛、嘔吐、倦怠感、判断力低下、集中力低下、虚脱感

【熱中症の疑いがある場合の措置】

・室内や風通しのよい日陰など、涼しい場所へ避難させる

・衣服をゆるめ、からだを冷やす (特に、首の周り、脇の下、足の付け根など)

・経口補水液などを補給する

・改善が見られない場合は医療機関へ。

(厚生労働省HPより参照)

- 🔷傷病者の搬送

・医療機関で直ちに医師等による医療措置を受けさせなければならい場合は、救急車を呼ぶことになると思います。ただし、特に発災後数日間は、出動要請の集中や道路の混雑などによって適時に適時に到着してもらえるかわかりません。そもその電話が通じる保証もありません。そういった場合、対策本部の判断事項になると思いますが、事業所などの最寄りの医療機関や応急救護所に搬送する、といったこともオプションになります。

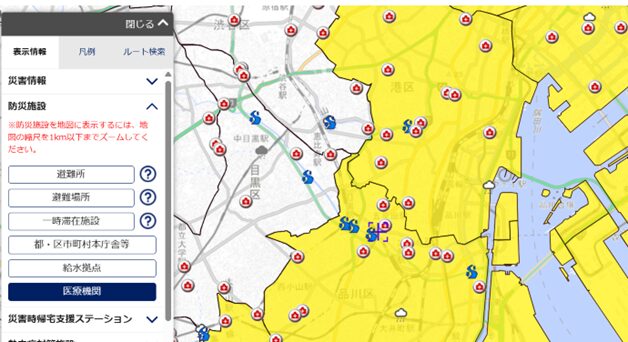

・防災計画の中に搬送計画などを含ませ、平素から検討しておきましょう。搬送する人は何人必要か、ボランティアを当てるか、何を携行させるか、などです。東京都の場合、災害時の対応病院をリスト化かして東京都のHPなどで公開しています。事前に最寄りの病院などを確認しておきましょう。また、応急救護所は学校などを利用した避難所などに開設される場合が多いですが、公立の小中学校であれば徒歩圏内に所在する場合が多いですので比較的アクセスは容易と考えられます。

・応急救護所では医療機関ほどの処置は期待できないかもしれませんが、一般的にトリアージが行われます。医療措置が必要な人であればあるほど救急車などを早く回してもらい、病院などで適切な措置を受けることができる可能性が高まります。

〈東京都防災マップ 医療機関の状況例〉

2 避難している社員・ご家族の傷病対応

人はかけがえのない財産。離れていてもできるサポートを!

- 🔷情報提供によるヘルスケア支援 対策本部の情報収集力を皆で享受!

・対策本部の情報収集活動を充実させることにより、離れている社員・ご家族に対しても様々な支援が可能です。例えばネットが通じにくく、個人で情報をとりにくい状況下では、受け入れ可能な医療機関や稼働している救護所などの情報は非常に有用です。

・医療機関までの安全な経路などの情報をあわせて共有するとよいでしょう。データ容量の軽い媒体を用いて“災害掲示板”などを開設することも一案です。

- 🔷メンタルヘルス支援

避難所での避難であれ自宅での避難であれ、避難生活が長期化してくるとメンタル面でも様々な障害がでてくることが予想されます。被災していない地域の専門家とオンラインでつないで、メンタルケアを行う、といった支援も考えられます。ご家族も含めて社員が健康であれば、事業の再開もスムーズにいく可能性が高まります。

- 🔷モノの支援

コロナウイルスパンデミックの際、出勤停止とした企業も多かったですが、社員の自宅などに様々な支援物資をパッケージとして届けた企業も多かったと思います。流通が壊滅的なダメージを受けることが予想されるため、すぐにモノを届けるといったことは難しいと思いますが、できるタイミングで行うといったことも一案です。

多少遅れても、実際にモノが自宅に届き、会社がケアしてくれていることを実感できることは非常にうれしく感じるものです。

災害・海外リスク総研は、事業継続(BCP/BCM)コンサルティングと防災コンサルティングを専門としております。防衛省・自衛隊での戦略レベルからイラクを含む第1線の各種ポジションにおいて海外でのセキュリティや危機管理に関わるとともに、コンサルタント会社において実際に数多くの海外安全やパンデミック対応(計画・体制構築)に携わってきた経験豊富なコンサルタントが、企業様を強力にサポートいたします。