災害対応に数多く携わってきたコンサルタントが推奨する安否確認ノウハウ

災害等の危機が発生した場合の安否確認は、社員(及びご家族等)などの安全確保や人的資源の把握などのための基本となる行動です。通常、安否確認は通常発災後直ちに行われ、その手順等も事前に決められている場合が多いと思います。安否確認は、社内などに社員がいる場合を除いて、電話やインターネットなどの通信インフラを利用するものがほとんどだと思いますが、不幸にも多くの死傷者の発生が予想され、まさに安否確認の必要性が大きい首都直下型地震や南海トラフ巨大地震では、通信インフラへの甚大なダメージも想定されており、安否確認も困難になることが考えられます。

ここでは、主に甚大な被害が想定される首都直下型地震や南海トラフ巨大地震など状況が厳しい中でどのように安否確認を行うべきかにについて説明します。

ちなみに、自衛隊、特に陸上自衛隊は、通信インフラはもちろん、上水道などのライフラインが全くない場所でも自前で必要なインフラを構築して大規模な部隊が作戦行動できるように設計されています。災害派遣での自衛隊の入浴セットや炊事車、給水車などは、既におなじみになっていると思いますが、自前でインフラ機能を構成できることは、自衛隊が災害派遣に強い理由の一つになっています。

1 安否確認の意義、目的・手段、そして運用

皆さん、すでにおなじみかもしれませんが、まず安否確認の意義、目的・手段について簡単に整理します。

🔷安否確認の意義

・危機が発生し対処する場合、まずは状況を把握することから始まりますが、状況把握の中でも人の把握は最も重要なものです。人が最も重要な資産であり、通常人がいないと対処が始まらないからです。

・企業は、法制上従業員等に対し安全配慮義務を負っていますが、安否確認は必要な安全措置を講じるための前提となるものです。

・また、危機等の際における事業継続の観点からも、だれが稼働できるのか、など人の状況を把握することはBCMの第一歩となります。

・その他、人道的意義、社員のロイヤリティー向上、リピュテーション向上などの意義が考えられます。

🔷安否確認の目的

・目的は文字通り、社員等対象者の安否の確認が第一義であり一般的でしょう。これに加えて、危機などの直後に行われるコミュニケーションである場合がほとんどであることから、安全確保措置などのために「別名あるまで自宅又は避難所などの安全な場所に待機。出社、出張禁止。」などの指示、助言を同時に送信したり、対象者に安否以外の状況報告を求めることもあると思います。組織の特性や使用する安否確認の手段などに基づいて安否確認の目的を明確にて確立しましょう。目的を出発点として安否確認の手段などが検討されます。

2.安否確認の手段、運用

🔷安否確認の手段

・手段としては、先に述べた通りの対面以外、離れている場合は電話(音声)、メール、SMS,What’s upなどのアプリ、SNSそして安否確認システムなどを使用することになります。安否確認システムは、送信、受信、集計などが一連のシステムで行われるものです。自前のGlobal Security Operation Centerを24時間運用する大規模なグローバル企業などは自社で独自に構築している場合もありますが、通常は他社が提供するシステムを契約料などを支払って利用する場合が多いでしょう。

・安否確認システムは、自動で安否確認の通信が行われるなど機能は便利ですが、対象者の人数が多くない場合は、必ずしも安否確認システムを使用しなくとも、他の手段で十分安否確認の目的を果たすことができると思います。

🔷安否確認の運用

・安否確認を発動する条件を設定し、周知しておきましょう。例えば地震であれば、「震度x強以上、日本国内に所在する社員等を対象」、洪水であれば「警戒レベル4以上、当該の県に所在する社員等を対象」といった具合でです。安否確認の目的が、注意喚起も含むものであれば、台風接近の段階などから発動することになるでしょう。安否確認事態が会社のリソースを割くことになりますので、会社の特性や安否確認の目的などを踏まえて適切な発動条件を設定しましょう。

・言わずもがなですが、安否確認を行う対象となる危機などの事象に必ずしも安否確認の対象者全員が気づくとは限りませんので、対象者に安否確認が行われていることを認識してもらう必要があります。電話であれば着信音が鳴り、電話をとって会話することにより認識されますが、電話以外の手段により確認する場合は対象者に気づいてもらえるような工夫が必要です。

・派遣社員さんの安全確保は第一義的に派遣元会社に責任がありますが、派遣先企業についても、安全に関する指示等に従ってもらう、受け入れ側としても安全確保に努めるためといった理由で安否確認の対象としている場合が多いと思います。

3. 首都直下型地震や南海トラフ巨大地震での通信障害

・災害などの危機に際して、電話やインターネットなどの通信インフラや電力インフラがダメージを受けなければ、安否確認実行に大きな問題はないでしょう。しかし、通信インフラや電力インフラが十分機能しない状況になってくると話は変わります。残念ながら首都直下型地震や南海トラフ巨大地震では通信インフラへの大きなダメージが想定されています。

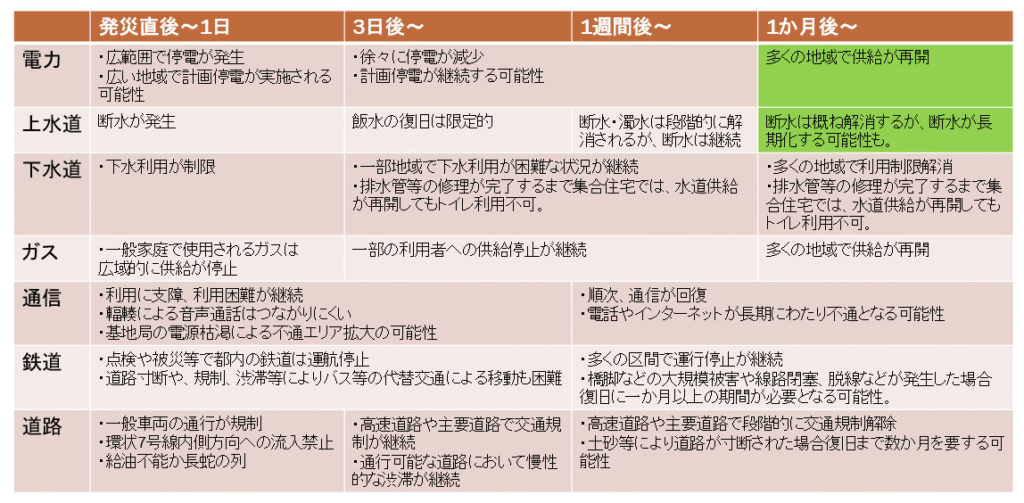

・首都直下型地震、地域により濃淡がでてくると思いますが、1週間は「利用に支障、利用困難が継続」、「輻輳による音声通話はつながりにくい」、「基地局の電源枯渇による不通エリア拡大の可能性」といった状況になります。発災後24時間は全く通じないことを想定しておく必要があるでしょう。(東京都の新たな被害想定~首都直下地震等による東京の被害想定~」(令和4(2022)年5月25日))

・広範な地域に津波も予想される南海トラフ地震では、首都直下型地震以上の被害が想定されます。

〈表 首都直下型地震で想定されるインフラ被害の概要〉

首都直下型地震や南海トラフ巨大地震では通信の確率をあげるための努力が必要!

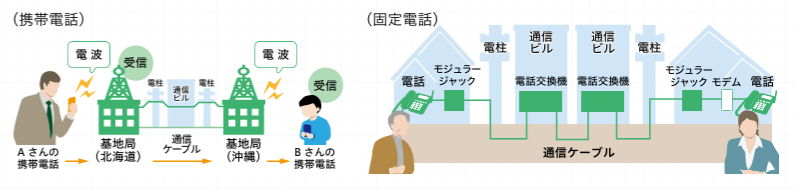

・通信は、送り手と受け手の双方の手段が機能して初めて成り立ちます (下図参照)。被害のある地域内で通信を行う場合、送り手と受け手双方機能しない可能性があるわけですから、さらに通じにくくなります。特に南海トラフ地震の被害は非常に広い範囲に及ぶことが想定されていますので、通信も非常に困難になるでしょう。

〈図 通信がつながる仕組み〉

4 首都直下型地震や南海トラフ巨大地震を想定した場合の安否確認システムに必要な要件

安否確認システム選定の際の参考要件 必須の機能、望ましい機能

・多くの従業員を抱える企業などでは、第3者が提供する安否確認システムを導入している場合が多いのではないでしょうか。(ちなみに、私が以前勤務していた米国IT企業では、シリコンバレーに所在する24時間稼働のセキュリティオペレーションセンターを活用して自前で全世界安否確認システムを構築していました。)。大手警備会社や通信会社の関連企業など多くの企業が安否確認システムのサービスを提供していますが、一斉に対象者に安否確認メッセージを送信できたり、応答の結果を集計できたりと非常に便利なシステムだと思います。

・ここでは、通信インフラが大きな被害を受ける首都直下型地震や南海トラフ巨大地震を想定した場合の安否確認システムに必要な要件、望ましい要件を簡単に列挙します。選定のご参考にしていただければと思います。

🔷自動送信機能は必須

・使用企業の担当者が手動で発信するシステムですと、担当者自身が被災したり通信できない環境下になる可能性が高いですので、首都直下型地震や南海トラフ巨大地震を想定した場合、自動送信はマストといえるでしょう。

・通常、自動送信機能を提供している安否確認システム企業は、24時間稼働のオペレーションセンターを運用している場合があります。相当のレジリエンスを確保していると思いますので、自動送信の場合送信自体はほぼ間違いなく行われるでしょう。AI等により自動送信される場合も同様にレジリエンスが確保されている場合がほとんどだと思います。

🔷警報機能・集計機能は必須

・第2項でも述べましたが、安否確認を行う対象となる危機などの事象に必ずしも安否確認の対象者全員が気づくとは限りませんので、対象者に安否確認が行われていることを認識してもらう必要があります。安否確認メッセージが来た場合の着信音、警報音、バイブレーションは必須でしょう。

・安否などの状況を自動で集計して担当者などに表示する機能は、マニュアル的に安否確認を行う他の手段との差異をつける機能です。ほとんどのシステムに搭載されていると思いますが、これも必須です。

🔷自動再送信機能

・安否確認に返信がない対象者に対し、一定時間ごとに自動で再送し続ける機能も必要です。

🔷災害情報の自動配信機能

・首都直下型地震や南海トラフ巨大地震では、発災後も余震や第2波、3波の津波など大きなリスクに警戒し続けなければならない可能性が高いです。

・安否確認担当者の手を介さずとも、自動で、気象庁などから発出される警報等が自動で配信される機能も必要でしょう。

🔷複数の通信手段による発信・受信

固定回線、モバイル通信などの複数の通信手段を使用できることは必須でしょう。電話回線を使用して通信するSMSも組み込まれたシステムであれば、なおよいでしょう。

🔷サーバーなどのバックアップ体制

レジリエンスを確保のためサーバーを分散させているシステムが望ましいです。また、衛星通信など通信のレジリエンス確保も重要な要件です。

🔷使用データ量が少ない掲示板等

・危機におけるコミュニケーションは非常に重要です。対策本部と社員との間でかくじつにコミュニケーションできる手段があれば望ましいです。安否確認+αの機能として、非常に簡素なスレッド様式の掲示板サービスを提供している安否確認システムもあります。“素朴な”掲示板ですがやり取りするデータ量が少ない分、通じる可能性が高く通信障害時に活用できる可能性が高いと思います。

🔷フィードバックを活用する体制があるか。

・安否確認システムそのものではありませんが、提供する会社等がフィードバックを活用する体制を有しているか否かも重要な選定ポイントになります。

・ある意味、特異なシステムですので、トラーアンドエラーではありませんが、ユーザーのフィードバックがシステム改善の大きなカギとなります。安否確認システムを長く使う場合、提供する会社組織がユーザーからのフィードバックを反映してシステム改善につとめているか、を確認するとよいでしょう。

5 通信インフラが完全に機能しない中での安否確認

🔷場所のリダンダンシー、対策本部のリダンダンシー

・3項で述べた通り、通信する一方が被災していない地域にいると通信できる可能性は格段に高まります。安否確認を実行する機能を複数の場所においておきましょう。例えば、東京に本社があって大阪に支社がある場合、大阪支社にも安否確認を実行できる機能を備えておきましょう。

・対策本部の通信リダンダンシー、レジリエンスを上げることも非常に重要です。対策本部側の通信インフラを確実にすることにより通信の可能性をあげることができます。衛星通信であるスターリンクは、通信レジリエンス向上のための有力な手段です。

🔷手段のリダンダンシー

電話やインターネットなどの通信手段は、それそれ異なったインフラを使用します。障害を克服して通信の確立を上げるために、複数の通信手段を使用しましょう。安否確認システムを使用している場合でも、安否確認システム以外の通信手段を用いて安否確認するようにルール化しましょう。以下は例です。

🔷災害用公共通信の使用

・大規模災害時には、が開設されます。避難所などにおける特設電話、駅などの公共施設などにおけるSSID“00000JAPAN”の無料WiFiなどです。もちろん、発災後にこのような災害用公共通信の使用について指示しても遅いですので、平素から防災計画やBCPに入れ込み周知を図りましょう。

・災害用伝言ダイヤル(171)と災害用伝言板(web171)は、災害時の安否確認に役立つ無料サービスです。大変心強いサービスですが基本家族や友人間での使用を前提としています。企業などが企業利益のために組織的に使用することはコンプライアンス上も問題があるかもしれません。尚、NTTグループの他に、KDDIなどのキャリアも同様のサービスを提供しています。

🔷あきらめずに通信を試みる。

・通信が通じない原因はいろいろ考えられますが、通信が集中しすぎてパンク状態となる輻輳もその原因の一つです。

・あきらめず何度も通信を試みたり、通信所要の少ない時間帯を狙って通信するなどの工夫も効果がある場合があります。

・総務省より、2011年の東日本大震災における各キャリアの輻輳状況に関する資料も公表されています。通信が集中する時間等傾向が読めますので、参考にするよよいでしょう。

🔷最後の手段

・通信が通じず応答がない場合は、実際に自宅などに行って目で安否確認を行う、といった手段もあるかもしれません。ただし、安全確保及び行政の救援活動阻害防止といった観点から、街頭に出ることは奨励できません。3日間はその場所にとどまることを求める条例を制定している場合が多いと思います。実際に行政の側として被災地での救援活動などに携わった経験からも全くお勧めしません。

・やむを得ず、実際に安否確認のために行動する場合は、安全措置を講じたうえで行動しましょう。帰宅支援ステーションなどの場所を把握することも重要です。

・安否の確認ができず、要救護と判断される場合は、消防や警察などに救助を要請するのも手です。ただし、実際に行政の側として被災地での救援活動などに携わった経験から、首都直下型地震や南海トラフ巨大地震クラスの災害になると救助側も相当混乱することが予想されますので、迅速な対応は期待できないかもしれません。

災害・海外リスク総研は、事業継続(BCP/BCM)コンサルティングと防災コンサルティングを専門としております。防衛省・自衛隊での戦略レベルからイラクを含む第1線の各種ポジションにおいて海外でのセキュリティや危機管理に関わるとともに、コンサルタント会社において実際に数多くの海外安全やパンデミック対応(計画・体制構築)に携わってきた経験豊富なコンサルタントが、企業様を強力にサポートいたします。