南海トラフ巨大地震対策で取組むべき課題ー防災コンサルタント/BCPコンサルタントが支援

今後30年以内に80%程度の確立で発生されるとされる南海トラフ巨大地震。2025年3月、政府はその被害想定を約10年ぶりに見直し、新たな被害想定を公表しました。

ここでは、内閣府から発表された「南海トラフ巨大地震 最大クラス地震における被害想定について(中央防災会議 令和7年3月)」をもとに南海トラフ巨大地震が発生した場合の被害想定と企業等が取り組むべき課題を説明します。甚大な被害が超広域にわたるため、対処は困難ですが、事前の計画を策定し体制を整えることによりダメージのコントロールは可能であると考えます。

マグネチュード9クラスの揺れと津波

・被害想定は、「最大クラスの地震」における地震と津波の組み合わせの被害を想定。

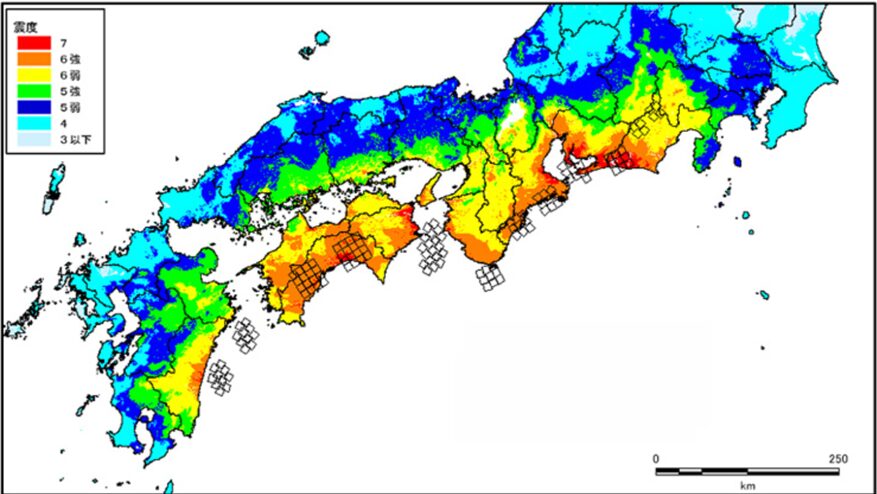

・揺れは、震度6弱以上が神奈川県から鹿児島県にかけての24府県600市町村、震度7が静岡県から宮崎県にかけての10県149市町村

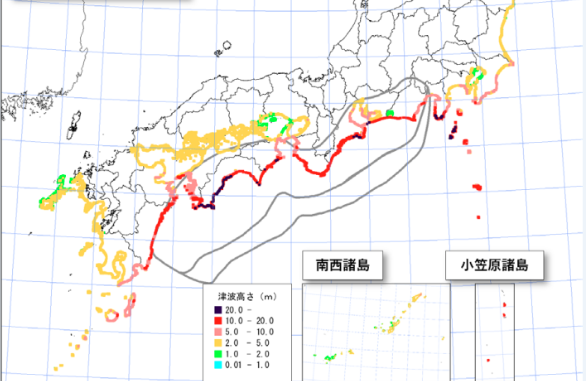

・津波は、3メートル以上が福島県から沖縄県にかけての25都府県、10メートル以上が関東から九州にかけての13都県、高知県と静岡県では局地的に30メートルを超える恐れ。

(津波の被害想定)

予想される人的被害・建物被害及び取組むべき課題

以下の表は、全国で想定される最大被害であり、地域により濃淡が生じます。死者数は津波による死者数が最大ですが震源地に近い太平洋岸地域では、相当な割合での死者数を想定しなければならないでしょう。

| 区分 | 人数 | 課題 |

|---|---|---|

| 死者 | 29万8000人 (津波による死者は21万5000人、建物倒壊による 死者は7万3000人、火災による死者は9000人) | ・混乱する中での安否確認 ・社員・ご家族等の安全確保措置 ・安全確保措置をとる中での事業継続にかかる判断等 ・地域の経済活動が崩壊、停滞する恐れ。 ・事業継続そのものが困難になる恐れ。 ・被害者が発生した場合のケア |

| 建物被害:全壊・焼失 | 235万棟 | ・社員・ご家族等の安全確保措置 ・社員・ご家族等の生活支援措置(情報提供なども含む) ・会社施設、機器等への損害 ・地域の経済活動が崩壊、停滞する恐れ。 ・事業継続そのものが困難になる恐れ。 ・被害者が発生した場合のケア |

| 避難者 | 1230万人 (長期化の可能性、1か月経過後も最大1200万人) | ・社員・ご家族等の生活支援措置(情報提供なども含む) ・社員・ご家族等の健康ケア ・多数の社員が避難者となった場合、事業回復が遅れる可能性又は・事業継続そのものが困難になる恐れ。 |

| 災害関連死 | 2万6000~5万2000人 | ・社員・ご家族等の生活支援措置(情報提供なども含む) ・社員・ご家族等の健康ケア ・多数の社員が避難者となった場合、事業回復が遅れる可能性又は・事業継続そのものが困難になる恐れ。 |

経済被害も270兆円余りと甚大が被害が予想されています。超広域にわたる揺れ、津波被害は多くの経済圏に被害を与えることとなりますが、復興も相当の時間を要するでしょう。生産機能やオペレーション機能などの国外流出などのながれも予想され、日本そのものの国際競争力の低下も懸念されています。BCPの作成など事前の対策が進まないまま発災してしまうと、廃業の憂き目にあう企業も数多く発生するでしょう。

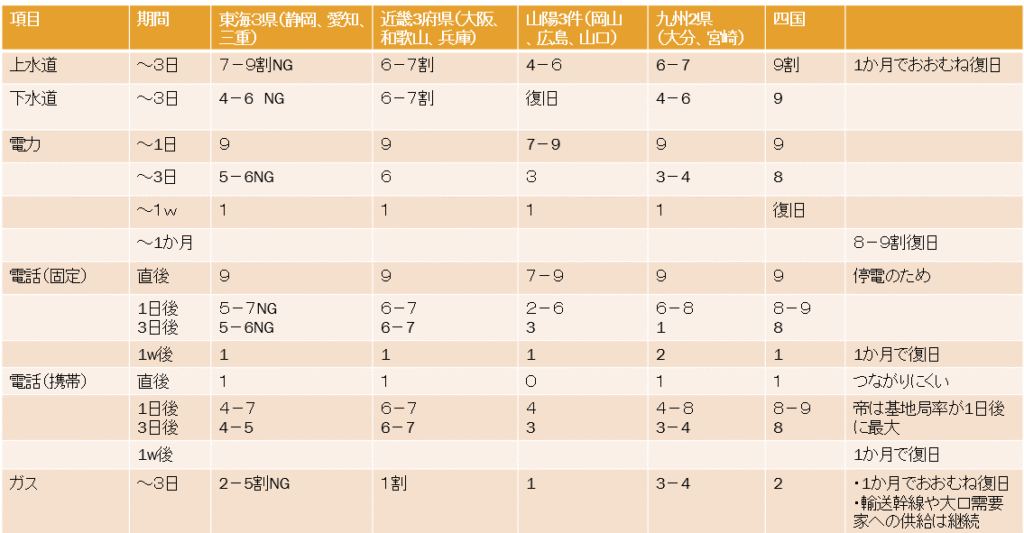

予想されるライフライン・インフラへの被害及び取組むべき課題

南海トラフ巨大地震は超広域に及ぶため地域によりその被害も濃淡がありますが、東海、近畿、山陽、四国及び九州の各地方のライフライン・インフラ被害の概要をまとめました。

予想される被害

ライフライン・インフラにかかる課題

| 区分 | 課題 |

|---|---|

| 電力 | ・電源喪失状態(オフィスビルなどにおいて非常用電源が供給される場合においては電力が非常に限られた状態)での対策本部活動 ・安否確認の困難化(基地局の電源喪失) ・事業継続の困難化 ・帰宅困難者対応の困難化 など |

| 上水道・ 下水道 | ・帰宅困難者対応の困難化 ・安否確認の困難化(基地局の電源喪失) ・事業に水を直接使用する場合は事業継続の困難化 など |

| 通信 | ・安否確認の困難化(基地局の電源喪失) ・対策本部活動に支障 ・会社と社員とのコミュニケーション困難化 ・事業継続に支障 など |

| サプライ | ・安否確認の困難化(基地局の電源喪失) ・事業継続困難化 など |

| 鉄道 | ・事業継続に支障(本社機能の移転等も含む) ・社内滞留の長期化の可能性 ・被災地からの退避等に支障 |

| 道路 | ・事業継続に支障(本社機能の移転等も含む) ・社内滞留の長期化の可能性 ・被災地からの退避等に支障 ・負傷者の搬送等に支障 など |

被害の分析や課題の抽出は地域ごとに。

・被害が超広域に及ぶがゆえに、各市町村ごとの被害様相も大きく異なります。自社が事業を行っている地域やステークホルダーが所在する地域などの被害様相も大きく異なります。

・2025年3月に国が発表した被害想定を受けて、多くの自治体が被害想定の見直しに取り組んでいます。それらを把握し、自社が事業を行っている地域やステークホルダーが所在する地域などの被害想定を知ったうえで課題を抽出しましょう。

・時間軸の観点からも影響は長期に及ぶことが予想されています。空間軸、時間軸の両面から被害を把握し、課題を検討しましょう。

困難な課題への取り組みはコンサルタントの活用を!

防衛省・自衛隊での豊富な実務経験を持つコンサルタントが、お客様一社一社の実情に合わせ、無駄がなく現実に即したBCPの構築を丁寧にサポートいたします。机上の空論で終わらない、真に企業の力となる危機管理体制の構築をお手伝いさせていただきます。