今後、30年間で80%もの確率で発災する可能性があるとされる南海トラフ巨大地震。強い揺れとともに広範囲にわたる高い波高の津波も予想されています。南海トラフ巨大地震での建物倒壊による死者数の想定は7万3000人であるのに対し、津波のそれは21万5000人とされています。いかに津波が危険であるかお分かりになると思います。

ここでは、南海トラフ巨大地震に津波に焦点を当てて、その退避について説明します。

南海トラフ巨大地震で想定される津波

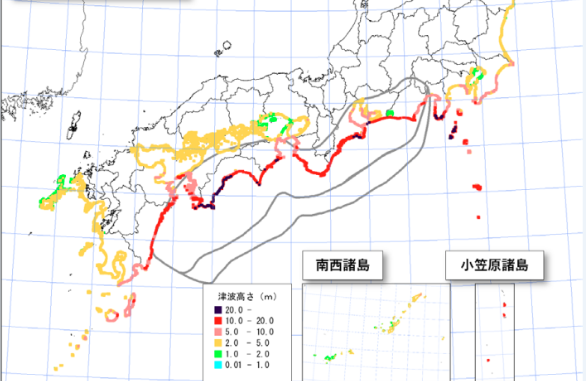

南海トラフ巨大地震は、東海沖、四国沖などその震源地に複数のパターンがありますが、いずれも最悪ケースでM9クラスのエネルギーが比較的陸地から近い場所で発生するため、巨大な津波が短時間でやってきます。具体的には

・3メートル以上が福島県~沖縄県にかけての25都府県

・10メートル以上が関東~九州にかけての13都県で想定されており、高知県と静岡県では局地的に30メートルを超える場合も想定されます。例えば、高知県黒潮町では最短8分で最大34メートルの津波が到達する恐れがあるとされます。

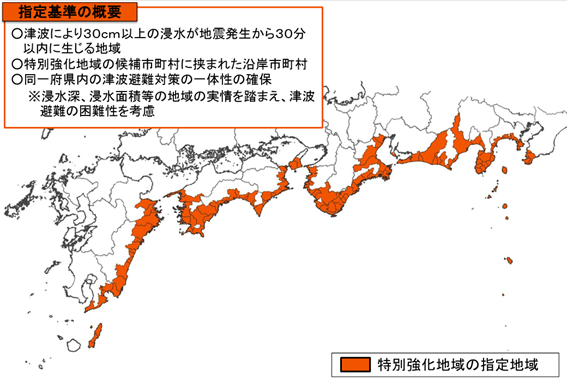

また、内閣府は、、30cm以上の津波が30分以内に到達する可能性のある下の図の地域を津波特別強化地域として指定していますが、千葉県の房総半島から鹿児島県の種子島にわたる超広域に及びます。特に高知県や宮崎県、静岡県など沿岸部に都市が点在する地域は大きな被害が予想されます。多くの生命・財産が失われるととともに、都市の生活・経済機能などを喪失し、復興にも長い月日を要するでしょう。

そもそも、どの程度津波は危険なのか?

膝下以下の深さでも流れがあれば命の危険も。

一般に、流れがない場合でも水の深さが30cmを超えると歩行が困難になり、50㎝を超えると車などが浮き始めるといわれています。

・津波は当然、流れをともなって来襲します。動水圧は流速の2乗とされ、30cmの高さであれば流速2m/秒で、手すりやロープなどの補助なしでは歩行が困難になるとされます。

・津波は通常複数回来襲することが予想されます。通常高台に避難する場合、海とは反対側に移動することが多いと思いますが、来襲した津波が海側に戻る流れも想定されます。合成した場合、流速2m/秒以上になる場合が多いでしょう。成人男性であれば、50㎝、流速2m/秒以上で困難とされます。(あくまで目安です。)

・加えて、服を着用していた場合、動水圧も高くなりますし、多くの浮遊物も考えられますのでの危険性はさらに高まるといえるでしょう。

重量のある浮遊物、例えば自動車や家の柱などが流速をもってぶつかってくる状況を想像してください。無事ではいられないでしょう。

・ちなみに陸上自衛隊は河川や海などを機動する活動を行っていますが、高い練度を有する部隊のみに許された活動といえるほど、高度な安全技術を必要とします。

南海トラフ巨大地震での津波対策

南海トラフ巨大地震において、いかに津波は危険か、ということを説明しましたが、次に津波対策について述べます。

まずは、“南海トラフ地震臨時情報”に注意。“巨大地震警戒”、“巨大地震注意”で行動を!

“南海トラフ地震臨時情報”とは、南海トラフ沿いで異常な現象を観測された場合や地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価された場合等に、気象庁から発表される情報です(内閣府)。

気象庁において、マグニチュード6.8以上の地震、通常と異なるなるゆっくりすべり等の異常な現象を観測した後、5~30分後に南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表されます。この段階ではあくまで“調査中”です。

南海トラフ地震臨時情報(調査中)発表後、「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の臨時会合などが開催され異常現象を評価します。約2時間以上かけて検討・評価し“巨大地震警戒”(最も重い)、“巨大地震注意”(“警戒”に次いで重い)そして“調査終了”のいずれかを判定し、発表します。

“巨大地震警戒”(最も重い)、“巨大地震注意”で事前避難、ただしその前に避難も

・“南海トラフ地震臨時情報”に基づく行動は、マグニチュード6.8以上の地震から早くて5分+2時間で警戒などが発表されて、そののち行動、という流れになりますが、そもそもマグニチュード6.8以上の地震を感じた段階で津波を予期し、“南海トラフ地震臨時情報”を待たずに直ちに行動をとる必要がある場合もあることに注意してください。特に内閣府が指定している津波特別対策地域は30分以内に30cm以上の津波が到達、とされていますので大変危険です。揺れを感じたら(振れが収まって安全を確保したら)、すぐ行動でしょう。

・また、“巨大地震警戒”、“巨大地震注意”が発出されたら“1週間の事前避難”旨の報道も見られましたが、“少なくも1週間”です。7月に発生したカムチャツカ半島沖の地震では、7月20日にマグニチュード(M)7級の地震があり、その10日後にM8.8の大地震が発生しました。あくまで目安と認識してください。

本当に避難するの?

・2024年8月の“巨大地震注意”では、実際に避難せずとも海岸付近での行動を避ける、西日本の太平洋に面する都市への移動を避ける、など多くの行動が自粛されました。これにより経済活動も大きな影響を受けました。国は今回の計52万人超(2日後の22日、内閣府から人数の訂正があり、“約51万6000人”とのことです。)という調査結果を踏まえ、事前避難が円滑に行われるよう自治体への助言・支援を進めるとのことです。

・昨年もそうでしたが、自治体も何をどの様に勧告等すればよいのか頭を悩ますでしょう。今後、国と自治体とが一体となってガイドライン的なものが明らかになると思いますが、少なくとも、注意がでたら、津波特別対策地域にはいかない、津波特別対策地域の方々の要配慮者は実際に避難する、要配慮者でない方も30分以内に高台に避難できない場所で生活する場合は避難する。避難しない場合においても完璧に避難の準備をする、すぐに避難できるように行動を制限する、などの行動が必要だと思料します。

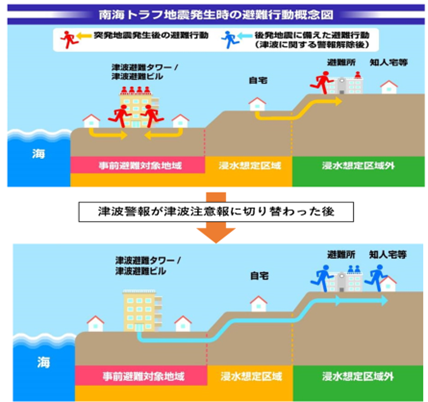

沿岸部(事前避難対象地域)にいる時に発災した場合は?

・まずは、高い場所に避難しましょう。いわゆる垂直避難です。おそらく遠くの高台などに避難する暇はないでしょう。事前避難対象地域の市街地であれば、専用の津波避難タワーの他にも、高層ビルなどが自治体などから津波避難所に指定されています。平素から自治体などのHPで避難場所を確認し、安全な経路を考えておきましょう。

・津波の脅威がない高台などにある避難所への移動は、少なくとも「津波警報」が解除された後になると思います。いつ解除されるか分からず、また避難ビルなどの周りが浸水し移動できない場合も想定されます。職場などですぐに避難できるように食料、水などをパッキングしてバックなどにまとめておきましょう。

・職場がビル内にあり十分な高さがあれば、ビル内での垂直避難も一案です。ビル内避難が可能あ場合は、周りが浸水し身動きが取れなくなった場合に備えて職場に救助要請のためのサインボードなども備えるとよいでしょう。自衛隊や消防などがボートなどで救助活動する際。ビル内に人がいるのかいないのか外からでは分かりにくいなどの状況もあり、非常に有用です。

社員等の生活支援や事業継続のための移動

繰り返しにはなりますが、南海トラフ巨大地震で津波被害を受けた地域は、都市の生活、経済活動自体が困難になり復旧にも多くの時間を要することが想定されます。

・社員等の生活を守り、事業を継続するためには被災地域の事業所などの機能を他の安全な場所に移すなどの対策も必要となります。

・例えばJTBは、平素事前に契約することにより、震災時にバスなどの輸送手段やホテルなどの宿舎を提供するサービスを行っています。電力会社など基幹インフラを担う企業などには大変有用なサービスであると思料します。ただし、JTBが契約するバス会社自体も当然被災する可能性もあり、運行できるか否かは状況次第、道路インフラも浮動といった不確定要素もあります。コストも相当程度でしょう。

・まずは、自社で被災予想地域にある事業の重要性などを踏まえ、移動手段や、経路の状況、安全地域の代替機能となり得る施設などの状況を検討してみることをお勧めします。

災害・海外リスク総研は、事業継続(BCP/BCM)コンサルティングと防災コンサルティングを専門としております。防衛省・自衛隊での戦略レベルからイラクを含む第1線の各種ポジションにおいて海外でのセキュリティや危機管理に関わるとともに、コンサルタント会社において実際に数多くの海外安全やパンデミック対応(計画・体制構築)に携わってきた経験豊富なコンサルタントが、企業様を強力にサポートいたします。