防災コンサルタントで実現する企業の強固なコミュニケーション体制

災害時などの危機発生時、企業などにとってコミュニケーションは平時よりはるかに重要になってきます。社員等の安否確認を行い、安全措置をとったり、安全措置や事業継続のための情報を収集して伝達したり、グローバル企業であれば国外の本社や支店などと重要な事項を話会う必要もあるでしょう。対面でのコミュニケーションが取れない場合、電話やメール、SMSなどに頼ることになりますが、残念ながら首都直下型地震や南海トラフ巨大地震などの規模の地震では、通信インフラや電力インフラがダメージを受け一定期間電話やメール、SMSなどの通信が機能しないことが想定されています。

ここでは、首都直下型地震や南海トラフ巨大地震を想定し、通信インフラや電力インフラがダメージを受けた状況下でもコミュニケーションの可能性を極限まで高める強固な通信体制の構築について説明します。

1 震災時、企業等で必要となるコミュニケーション、通信

危機の時こそ、コミュニケーションを強化しましょう!

危機発生時には、緊急的に様々なことに対処しなければならいない、状況を知りたい、などの理由からコミュニケーションの所用が増えます。しかしながら、悲しいかな時間の制約や、コミュニケーション手段がないなどの理由から、コミュニケーションをとりにくい状況に陥るのが状態です。これら障害をを克服してコミュニケーションの強化に努めましょう。

多数の死傷者発生やインフラが壊滅的なダメージをうける可能性がある首都直下型地震や南海トラフ巨大地震では、以下のようなコミュニケーション、通信が必要となるでしょう。

- 🔷安否確認・安全措置

社員等の安全や状態を確認したり、安全措置を行うためのコミュニケーション、通信です。メールやSMSなどのシステム化されたものを運用している企業も多いでしょう。

- 🔷情報収集のための通信

双方向のコミュニケーションではありませんが、状況を把握して安全措置をとったり、事業継続に関する判断をするためには情報が必要です。ラジオ、テレビの他、SMSを含むインターネットは、視覚的にオンタイムの情報をとることができるといった観点からも非常に情報収集手段です。

- 🔷関係者のコミュニケーション、通信

被害状況の報告や、業務上の調整など、社内外で多くのコミュニケーション所要が生じるでしょう。

- 🔷社内コミュニケーション

・一般的に、危機であればあるほど社内コミュニケーションを強化する必要があるとされます。対策本部等は、決定事項のみならず様々な情報を共有したり、トップからのメッセージを発信したりするなどして社員の不安感を解消する必要があります。

・部内コミュニケーション:経営陣から社員・ご家族などに向けて積極的に情報発信を行いましょう。メールや災害用掲示板を立ち上げてメッセージを掲示することも一案です。通信障害の間、社員は見ることができないかもしれませんが、いつか必ず目にすることになると思います。

- 🔷社外コミュニケーション

・IRも含め、社外にとも積極的にコミュニケーションをとる必要があります。

・部外へのコミュニケーションも充実させましょう。企業の公式HPなどに消費者やコミュニティに対するメッセージなどを掲示するとよいでしょう。これらもスターリンクがあれば安定的に実施することができます。

2 そもそも、スマホや電話が通じる仕組みは?

通信の仕組み

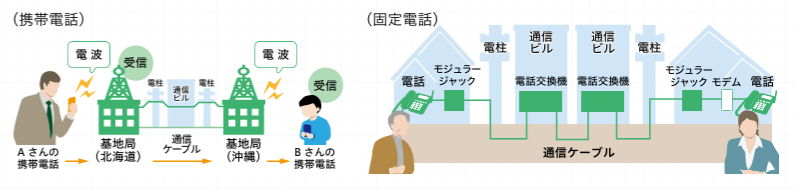

・ 衛星通信を除いて、スマホや固定電による通信は、基地局、通信ケーブルなどの通信インフラに依拠しています(下図参照)。通信には電源も必要ですが、移動通信のための基地局には予備バッテリー、通信ビルには発電機が備えられているのが一般的ですが、数日で枯渇する場合が多いといわれています。

・ 言わずもがなですが、スマホ、PC、電話機など端末の電源がない場合も通信できなくなります。スマホなどの携帯バッテリーを準備しておくことの重要性は強調してもしすぎることはないでしょう。そして、コミュニケーションする双方の端末や通信インフラが機能してはじめてコミュニケーションが成り立ちます。

〈参考〉 「災害時に役立つ!通信確保のための対応ガイド」(一般社団法人 電気通信事業者協会)

3 首都直下型地震や南海トラフ巨大地震が発生した場合、通信インフラ、電力インフラの状況は? コミュニケーションできるのか?

災害における通信被害

・災害においては、一般的に、停電による電源の喪失、揺れ、津波。倒木や飛来物等による通信ケーブルや引込線の断線、基地局の破損等によりつながらなくなる場合があります。また、通信が集中する輻輳状態となりつながりにくくなる場合もあります。首都直下型地震や南海トラフ巨大地震では、揺れなどの規模が大きいため、通信ケーブルや引込線の断線、基地局などへのダメージが予想され、通信障害が生じることが想定されています。

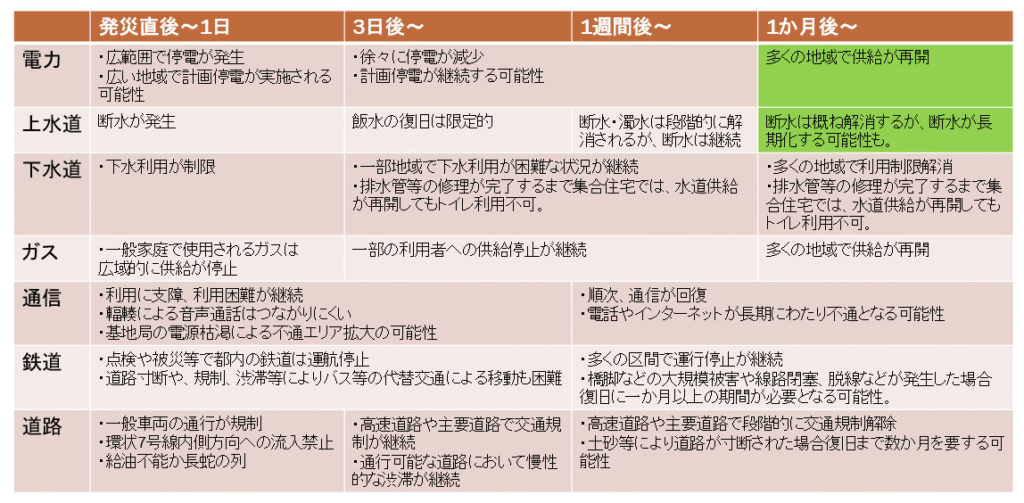

・首都直下型地震、地域により濃淡がでてくると思いますが、1週間は「利用に支障、利用困難が継続」、「輻輳による音声通話はつながりにくい」、「基地局の電源枯渇による不通エリア拡大の可能性」といった状況になります。発災後24時間は全く通じないことを想定しておく必要があるでしょう。(東京都の新たな被害想定~首都直下地震等による東京の被害想定~」(令和4(2022)年5月25日))

・広範な地域に津波も予想される南海トラフ地震では、首都直下型地震以上の被害が想定されます。

表 首都直下型地震におけるインフラ被害概要

4 災害時の通信、コミュニケーションのノウハウ。

各種バックアップを準備して、通信の可能性をあげよう。

バックアップを確保することは通信の確立をあげるための重要な方法です。主な通信手段として固定回線を使用した固定電話、FAX、インターネット、5G、WI-FIなどの携帯回線を使用した携帯電話、インターネット、SMSなどがありますが、これらをバックアップとして組み合わせて通信するルールなどを定めておきましょう。NTT伝言ダイヤルに代表される災害時に開設される災害用通信の活用も重要です(※)。

※ 個人での使用を原則とし、会社などの組織としての利用は控えるべき場合もありますので、ルール、マナーを遵守しましょう。

- 🔷バックアップ体制構築のポイント

通信手段のバックアップは異なる通信回線を使用する手段を組み合わせましょう。例えば、SMSは、インターネット回線とは異なる電話回線を使用して通信が行われます。回線が異なるためインターネット回線が機能しない場合でも、電話回線が機能していればSMSで通信できます。

- 🔷場所のバックアップ体制も。

・通信手段のバックアップに加えて、“場所”のバックアップも検討しましょう。「通信の仕組み」で説明したとおり、コミュニケーションする双方が通信インフラがダメージをうけている被災地にいるよりも、片方が被災地外にいる方が通じる可能性が高くなります。

・たとえば、グローバル企業であれば国外の拠点に安否確認のバックアップ機能を持たせる、被災していない地域の支店に社外コミュニケーションの機能をおく、といったことが検討の俎上にあがります。

- 🔷災害用通信の利用

・災害時に開設される通信として、NTTの伝言ダイヤル(音声及びインターネット)が有名でしょう。NTTのほかに大手キャリヤも同様のサービスを提供しています。

・また、大きな避難所や市町村役所・役場には、NTT東日本及び西日本により災害用電話(特設公衆電話)が開設されます。

・Wi-Fiについては、駅などの公共施設などで災害時に開設されるアクセスポイントの整備も進んでいます。ネットワーク名は「00000JAPAN」、スマホ等の端末からそのまま接続できます。

- 🔷災害の前に防災計画などを作成しルール化、周知しよう。

いうまでもないことですが、バックアップのルールは災害の前にルール化し、周知しておく必要があります。発災して、例えばメールが使えない中SMSにする、といっても意味がありません。普段からの準備が大切です。

- 🔷あきらめずに試みる。

災害時における通信障害は様々な理由により発生します。その大きな原因の一つは通信が集中する輻輳ですが、このような場合は何度も通信を試みることにより可能性をあげることができるでしょう。総務省などから、東日本大震災時における通信の集中状況などのデータも公開されています。通じやすい日、時間帯等あると思いますので調べておくのもよいでしょう。

- 🔷コミュニケーションの留意事項

・危機発生時にコミュニケーション所要が増大することは避けられませんが、各レベルで無駄なコミュニケーションを極力避けるようにしましょう。状況が変化していないにも関わらず、危機対応で忙しい最中に上級レベルから何度何度も報告を求められることは、貴重な時間の無駄になりなねませんし、感情的な対立を生み出す可能性すらあります。

5 便利な衛星通信。ただし適切な準備と運用が必要。

スターリンクによる衛星通信サービスの普及にともない、災害時に強い衛星通信の利用も一般的になってきているのではないでしょうか。かつては衛星携帯電話による音声通信が主(イリジウムなどではデータ通信できる機材もありますが、データ量は限定的です。)であり、やりとりできる情報量も非常に限られたものでしたし、なによりも固定アンテナなしでは衛星電波をとらえるために野外でしか使えないなど、非常に使い勝手が悪いものだったと思います。

スターリンクの普及により、正しく使用すれば、災害時も平時と同じような通信が可能となる時代になっています。

- 🔷スターリンクの有用性。

スターリンクの強みは、なんといってもそのインターネットのデータ量、スピードにあるのではないでしょうか。インターネット通信に限って言えば、普段と変わらない通信が可能です。対策本部で膨大な量の情報収集が可能となり、適時に行動規制などの安全措置や、稼働している医療機関や給水所などの位置を社員に提供することなどによる生活支援も可能となります。もちろん事業継続に関する情報もできますのでDecision Makeの大きな助けとなるでしょう。

被災地内のコミュニケーションでも、片方、スターリンク側は完全機能ですので、コミュニケーションの確率も上がります。

- 🔷スターリンク運用の留意点。準備を誤ると宝の持ち腐れに。

まず、アンテナを常に衛星をとらえることのできる場所に設置する必要があります。テラスや敷地内にアンテナを設置して、実際に作業する屋内のルーターなどにケーブルで接続できれば比較的安価に使用できますが、近代的なオフィスビルなどでは屋上にアンテナを設置して使用するフロアまで配線するなどの工事が必要となってきます。

また、ルーターなどを動かすための電源も必要です。ビルなどの自家発電による電源が確保できない場合は、ポータブル電源を確保する必要があります。

コンサルタントを活用して強靭な通信の構成を。

災害・海外リスク総研は、事業継続(BCP/BCM)コンサルティングと防災コンサルティングを専門としております。防衛省・自衛隊での戦略レベルからイラクを含む第1線の各種ポジションにおいて海外でのセキュリティや危機管理に関わるとともに、コンサルタント会社において実際に数多くの海外安全やパンデミック対応(計画・体制構築)に携わってきた経験豊富なコンサルタントが、企業様を強力にサポートいたします。