司令部活動に精通したBCPコンサルタントが説明、災害時の情報活動の基本

・災害等の危機において対処の要となる対策本部は、さまざまな意思決定を行い行動しなければなりません。一般論として、いわゆるインフォメーションを処理したインテリジェンスは、意思決定や行動の大きな助けとなりますが、危機に中においては、その時間的制約とも相まって意思決定や行動にに必要な情報は十分に得られない傾向があり、多くの場合その中で判断し行動しなければなりません。

情報は判断や行動の基にもなります。危機発生時の情報活動においては多くの制約がある中でも、できるだけインフォメーションを収集して、分析・評価によりインテリジェンスに変換して情報の確度をあげる努力がより求められます。

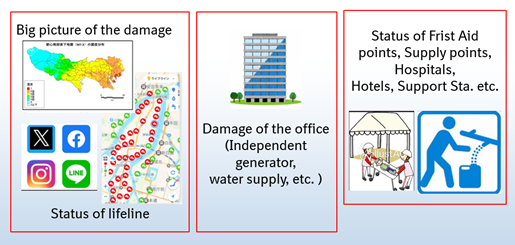

ここでは、首都直下型地震や南海トラフ巨大地震において、通信インフラ、電力インフラが損害を受けて障害を起こしている状況であってもスターリンク導入により高速インターネットが使用できる、との前提で、おもにインターネットを使用した情報収集・処理などについて説明します。

尚、通信障害が回復しインターネットが使用できるに場合には、あえてスターリンクを使用する必要はありません、(その速度ゆえ、通常のインターネットより快適に使用できるかもしれませんが。)

情報活動は、危機対処で何をするのか、対策本部は何を行うのか、によってその活動のベクトルは大きく変わってきます。対策本部の活動について理解する必要があります。合わせて「100%機能する対策本部運営」もご覧ください。

危機対処における情報活動の基本的事項

🔷情報収集、何を何のために収集するのか?

まずは、活動、作戦の目的、目標を理解して情報の収集の指向性を決定しましょう。

・情報は、作戦(活動)の目的・目標に沿うものでなければなりません。最初にこれら目的・目標を確認して理解しましょう。目的・目標を認識したうえで、どんな情報を、何のために収集するのかを整理しましょう。そして、その情報をどのように、どこから収集するのかを考えましょう。

・特に時間がアセットが限られる危機対応において、情報収集はやみくもの行うものではなく、組織的、効率的に行う必要があります。

・弊社が、首都直下型地震や南海トラフ巨大地震のような大災害を想定した防災計画、BCPの策定を支援する際は、計画の中に以下を明記するようにします。

①大目的、大目標

②期区分(フェイズの区分)、例えば発災~3日を第1期(フェイズ1)、4日~10日を第2期(フェイズ2)、などです。

③各期(フェイズ)で達成すべき目標(中目標)。例えば発災~3日の第1期(フェイズ1)であれば、“迅速な安否確認”、“適切な安全措置の徹底”、“帰宅困難者対応”などになるでしょう。

・繰り返しになりますが、情報活動は上記目標達成に寄与するために行うものです。情報は目標に沿ったものを収集しましょう。例えば社員の安全措置について判断しようとしている時は、余震の状況はどうか?、建物は次の余震でも耐えたることができるか?、第2波の津波の予想範囲は?といったことを解明できるような情報を収集することになります。

🔷情報収集、どのように収集するのか。

・どのような情報を、何のために収集するのか整理したならば、次にどのように収集するのかを検討しましょう。情報収集の手段、要領などについては、いわゆる情報コミュニティにおいては直接人から得た情報であるヒューミント、電波情報であるシギント、公開情報であるオシントなどの区分がありますが、特に災害においては公開情報から多くを得ることができると思います。

・災害時の公開情報はオンライン上、テレビなどで入手できますが、首都直下型地震や南海トラフ巨大地震においては最も情報を持つと考えられる行政が積極的にオンライン上で情報を発信する体制を構築しています。事前にサイトなどを把握して整理するのもよいでしょう。

・もちろん、社内で実際に確認して得る社内の被害状況など、いわゆる公開情報以外で重要な情報もあります。これらの情報も誰が、どのように収集するのか、あらかじめ「情報計画」という形でまとめておくのも一案です。

🔷情報収集、事前の準備が大きな違いを生む。

・情報収集は、意思決定や行動に先立って行われるのが常ですから、緊急時は時間の余裕がない中での活動になるでしょう。

・事前に、各期(フェイズ)で収集すべき情報、収集手段、情報ソースなどを表などにしてまとめておくとよいです。

通常、弊社が、首都直下型地震や南海トラフ巨大地震のような大災害を想定した防災計画、BCPの策定を支援する際は、情報収集計画を策定し、防災計画、BCPの中に以下を明記するようにします。

・全般的に、国や自治体は非常に進んだ防災情報体制を整備してきています。発災後各省庁や自治体の防災関連サイトで色々な情報が発信されます。また、ヤフージャパンなども防災情報を共有すべく“ヤフー防災”などのフラットフォームを構築しています。これらオンライン上の情報を活用することにより、非常に効率的な情報収集を行うことができます。スターリンクにより通信障害の克服も可能です。

〈参考〉役立つ!目的別 情報項目、収集手段及びそのソース例(首都直下地震の場合)

| 情報項目 | 収集手段 | ソース |

|---|---|---|

| 全般 | スターリンク、TV、ラジオ | 東京都防災マップ (tokyo.lg.jp) ・東京都”X” Tokyo Gov. “X” |

| 【安全措置】地震(余震) | スターリンク、TV、ラジオ | 気象庁 Meteorological Agency 気象庁|地震情報 (jma.go.jp) |

| 【安全措置】津波 | スターリンク、TV、ラジオ | 気象庁 Meteorological Agency 気象庁|地震情報 (jma.go.jp) |

| 【安全措置】火事 | スターリンク、TV、ラジオ | 東京都防災マップ (tokyo.lg.jp) ・東京都”X” Tokyo Gov. “X” |

| 【安全措置】医療 | スターリンク | ・Tokyo Metropolitan Disaster Prevention Map 東京都防災マップ (tokyo.lg.jp) ・Home - 広域災害救急医療情報システム (emis.go.jp) |

| 【生活支援】避難所 | スターリンク | 東京都防災マップ (tokyo.lg.jp) |

| 【生活支援】ホテル等 | スターリンク | 宿泊/東京の観光公式サイトGO TOKYO(OS) |

| 道路情報 | スターリンク | ・国交省 DiMAPS” by Ministry of land, infrastructure, transportation and tourism 統合災害情報システム(DiMAPS) (mlit.go.jp) ・警視庁、各道府県警察HP |

情報の分析、評価

・情報を収集したら、その情報を分析して評価しましょう。

・例えば、気象庁が発出する予想到達時間や地域、津波の高さなどを含む津波警報などの1次情報は、その信頼性、精度などから分析・評価するまでもなく収集した情報をそのまま安全のための情報として活用することができますが、事業継続の観点から、例えば道路、鉄道網に関する情報として活用する場合、どの道路は使用できそうか、など分析して評価する必要があります。

・また、“ヤフー災害”などの災害情報プラットフォームは、被災者による現地生情報(通行止め道路の写真などの投稿)も含まれることもあります。大変有用である一方、フェイクの可能性についても評価する必要があります。情報源や他の状況を組み合わせて総合的に考えて、その情報確度などを判断しましょう。情報の確度については、「確度高(事実)」、「確度中(70%の確立で事実)」、「未確認(確認中)」、「真偽不明」などと格付けするのもよいでしょう。

・対策本部長などが意思決定するための情報は、複数の異なる部署等による分析・評価が必要になる場合が多いと思います。各部署での情報共有、調整等は非常に重要ですので対策本部内のレイアウトも調整等が容易になるように工夫しましょう。

情報の配布・共有

情報は活用されなければ意味がありません。適時に適切な方法で分析・評価した情報を共有しましょう。

🔷情報の整理・記録

・情報の配布・共有の前に情報を目的別ごとなどに区分して整理しましょう。

・いつでもすぐに取り出せるように区分した情報を記録・保管しましょう。電力インフラが完全に回復するまでには、紙による保管が重要でしょう。ホワイトボードなどに作業用として残した情報も後で役立つこともあります。スマホなで撮影しておくとよいでしょう。

🔷対策本部内の情報の配布・共有

・情報活動に限らず、対策本部の活動は時間との戦いでもあります。効率よく情報を活用できるように対策本部内の情報共有要領などを工夫しましょう。例えば、皆が確認したい共通的な情報、例えば安否確認の返答率などは、クロノロジーの中に入れ込んで対策本部内で常に投影するなどしておきましょう。

・普段、マイクロソフトTeamsなどPCを使用して情報共有している場合でも、スターリンクを使用すれば安心して使用することができます。ただし、ホワイトボードや紙の掲示なども併用した方が安心です。SOPなどに

・対策本部内のレイアウトも情報共有が容易になるように工夫しましょう。SOPなどであらかじめ部署のレイアウトや提示物の場所などを指定しておくとよいでしょう。

災害・海外リスク総研は、事業継続(BCP/BCM)コンサルティングと防災コンサルティングを専門としております。防衛省・自衛隊での戦略レベルからイラクを含む第1線の各種ポジションにおいて海外でのセキュリティや危機管理に関わるとともに、コンサルタント会社において実際に数多くの海外安全やパンデミック対応(計画・体制構築)に携わってきた経験豊富なコンサルタントが、企業様を強力にサポートいたします。