首都直下型地震や南海トラフ巨大地震などの巨大地震発生時、自身の安全確保や行政が行う救援活動などを阻害しないようにするために、条例等によりその場にとどまることが奨励されています。例えば、東京都では3日間職場に留まることが推奨され、事業所も水・食料などを備蓄しておくことが求められています。

ビジネスアワーに発災した場合、多くのの社員等が社内に滞留せざるを得ない状況になります。首都直下型地震レベルの災害になると、鉄道などの運休が長期におよび3日間以上とどめ置かれる方も相当数にのぼるでしょう。企業が取り組むべき課題は多々あります。

ここでは、甚大な被害が想定される首都直下型地震や南海トラフ巨大地震での企業向け帰宅困難者対応について説明します。

1.首都直下型地震や南海トラフ巨大地震が発生した場合、帰宅困難者対応に関係する被害の状況は?

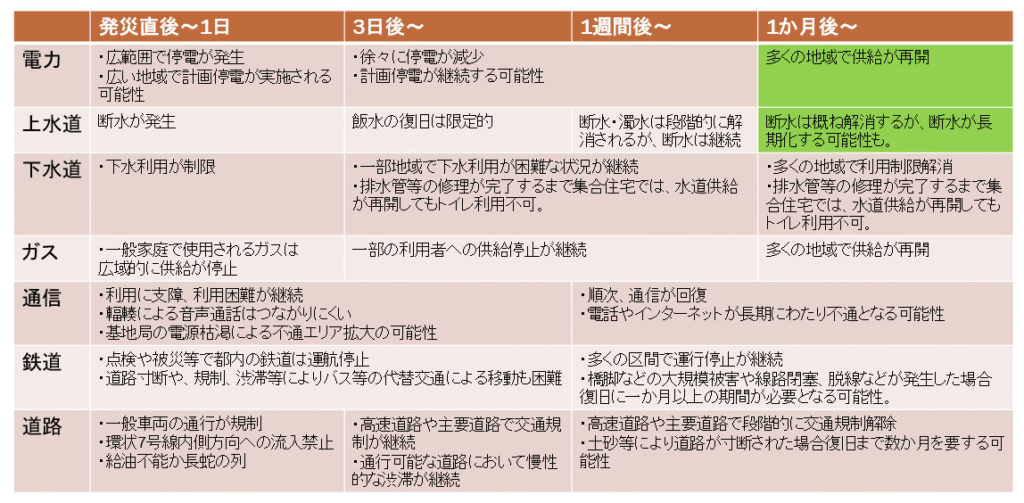

被害想定の中で、特に帰宅困難者対応に影響する被害について考えましょう。下の表は東京都の首都直下型地震における被害想定をまとめたものです。南海トラフ地震は広域に及びますので一概にはいえませんが、関東よりはるかに広範な西日本の太平洋岸の地域は、首都直下型地震の被害より大きなものが想定されます。

🔷電気

- 図にあるように発災後24時間は完全な停電、1週間は停電状態が継続する可能性があります。

- 自家発電施設を備えたビルであっても電力供給は3日間強、非常灯や対策本部を運営するための最低限の電力、といった場合が多いのではないでしょうか。

・電力停止により、PCやスマホはバッテリーが切れた場合動かなくなります。自家発電による電力供給も限りがありますので対策本部以外での使用は大きく制限せざるを得ない状況が生じると思います。また、オフィス内のルーターなども稼働しなくなりますので、仮に通信インフラが部分的に機能していたとしても、電気がなければ通信できなくなります。

・電気がないと夜間明かりがなくなります。自家発電設備があるビルも非常灯のみ、といった場合が多いのではないでしょうか。対策本部を運営する際には作業に十分な照明がないと困ります。

🔷空調

電気の供給とも関係しますが、空調も停止する可能性があります。猛暑が続く夏などに発災した場合は、熱中症予防などの対策が必要になってきます。

🔷上水道・下水道

・3日間は断水することを想定しておく必要があるでしょう。行政による給水活動も3日間までは人命救助が重視される傾向にあるため、場所によっては行きわたらない可能性があります。

・行政による支援活動が本格化してくると、避難所、給水所等において比較的入手は容易になると思います。

・下水道の復旧は場所により長期に及ぶ可能性があります。下水道が使用できないことによりトイレも使用できなくなります。

🔷通信

首都直下型地震、地域により濃淡がでてくると思いますが、1週間は「利用に支障、利用困難が継続」、「輻輳による音声通話はつながりにくい」、「基地局の電源枯渇による不通エリア拡大の可能性」といった状況になります。発災後24時間は全く通じないことを想定しておく必要があるでしょう。

🔷物流

少なくとも3日間は通常の物流は完全に停止すると想定してください。生活に必要な物資の入手は非常に困難になるでしょう。首都直下型地震においては都内で交通規制が行われ緊急車両や避難所等への支援物資を積載した車両の通行が優先されます。物流が復旧するまで長期間を要する可能性もあります。

🔷医療機関、救急車

・相当数の死傷者が発生することが想定されていますので、医療機関は非常に忙しくなるでしょう。救急車も道路状況と相まってなかなか来てくれないかもしれません。

・また、小学校や中学校に開設されることが多い避難所に併設して応急救護所も開設されることがあります。自治体ごとに計画されていますので自治体のサイトなどで確認しましょう。72時間を目安に開設されることが多いようです。臨時救護所では高度な医療処置は期待できないかもしれませんがトリアージが行われますので、直ちに医療処置が必要な状況であれば、応急救護所でトリアージを受けることにより優先的に医療機関に搬送してもらえる可能性が高まります。

🔷鉄道、バス、タクシー等

・公共交通機関についても、復旧まで多くの日数を要します。特に鉄道は、脱線、線路、橋梁の破損などが生じた場合、運休は長期に及ぶでしょう。

・道路状況も含めて、3日間で復旧する公共交通機関は極めて限定的であり、徒歩で帰宅できない場合は職場に留まざるを得ない、といった状況になりそうです。

2.帰宅困難者対応のために事前に備えておくべきこと

🔷防災計画

通常、企業の防災計画の中でも初動対応段階においては帰宅困難者対応は大きな位置を占め、帰宅困難者対応のみを計画するだけでも大きなアジェンダとなります。対策本部・自衛消防隊などの組織や行動などをあらかじめ計画しておきましょう。

🔷対策本部

・情報を収集し色々な判断をして伝達・実行する機能である対策本部は、帰宅困難者対応の要です。

・コミュニケーション、参集要領、権限・責任など事前に決めておきましょう。

・震災下で対策本部を運営するための装備も事前に準備しておく必要があります。必要PCを動かすための電源、夜間作業用の電灯など。また通信を確保するためにスターリンクを備えておくことをお勧めします。

🔷水・備蓄食料、備蓄品等

・水は洗顔等も含め1日2.5~3リットル/人を最低限3日間準備することをお勧めします。これに加え、傷病者用などに全体の10-15%分の予備を保持しておくべきです。1項で述べたように3日間では到底交通手段の回復が見込めない可能性が高いと思います。5日分程度準備できれば、なおよいでしょう。5日程度で行政の給水活動も見込めますし、対策本部で適切に節用統制すればさらに持たせることができると思います。

・食事も水と同様に、最低3日間と全体の10-15%分の予備を保持しましょう。食料についても水と同様に早い段階から避難所などに支援物資として配布されると思います。ただし、避難所以外に給水ポイントが開設される飲料水とはことなり、入手が困難になるかもしれません。小学校などに開設される避難所も基本的には地域に居住する住民を収容することを前提とした場合が多いですので、支援物資が十分いきわたらない段階から、オフィスビルから勤務者が大挙して押しかけると摩擦を生むかもしれません。自社で余裕をもって準備しておきましょう。

・携帯トイレも重要です。一例として東京都江東区は一人あたり1日5回、最低7日で35回分の携帯トイレの備蓄を推奨しています。その他ブランケットやビニール袋などを各人配布用に備えておくとよいでしょう。

・その他備品として、発電機、携帯ラジオ(対策本部以外の社員等の情報収集用。ネットもスマホも使えない場合、有用です。部署に1個程度用意して、発災後に配るなどの運用が考えられます。)

発災後、トイレはそのまま使わない!

・発災後は、断水、トイレ自体の破損などでトイレが使用できなる可能性が高いです。上水道復旧後、水で流せたとしても下水が破損してい場合は逆流の可能性もあります。

・トイレの逆流防止は「水のう」で対策できます。二重にしたビニール袋の半分程度に水をいれ、便器に置きます。

🔷傷病者発生時のためのファーストエイドキット、熱中症対策用品等

・夏季に発災して空調などが停止した場合、室内の温度は非常な高温になることが予想されます。高層のオフィスビルとなると喚起もままならないでしょう。熱中症対策用の飲料水、冷却材などを備えておくことをお勧めします。

・義務つけられた防火点検では棚などの転倒防止策が確認されますが、落下物による受傷、避難時の転倒などけがをする可能性もあります。また、そういった場合に備えて救急救命のための備品、搬送するための担架(車いすタイプも含む。)などを備えておくとよいでしょう。

🔷研修・訓練・演習

・対策本部が適切に機能するように、対策本部要員向けの研修・訓練・演習なども必要です。実戦に即したブラインド状況付与形式の図上演習を実施できるレベルになれば一先ず安心といえるでしょう。

・全社員に対する各種研修、実動訓練なども大切です。

・また日ごろから社内で救急救命講習などを開催し、救急救命ができる社員を養成しておきましょう。

3.発災後の行動

ここでは、揺れを感じて机の下に伏せる、ヘルメットを装着するなど各人で行う発災直後の行動後の、主に対策本部などが組織的に行う帰宅困難者についての行動を説明します。

🔷点呼、安全確認、安全確保措置

・発災後、安否確認が行われると思いますが、同時に誰が社内にいるか、けがはないかなどを組織的に確認する必要があります。

・同時に、余震などを警戒して安全措置を取ります。執務室の安全が確保できるのであれば「執務室に待機」、安全な別の場所に集まる必要があれば「××に集合」などです。

・社内のダメージ状況も確認しましょう。円滑に実施できるように各機能の確認を防災計画やBCPなどに明記しておきましょう。ガラスが散乱している、ドアが変形して開け閉めに難儀する、などの危険個所も把握して「立ち入り禁止」等の表示をしましょう。

🔷所要の指示、ボランティアの募集

・会社として対策本部を立ち上げたことを宣言します。報告などのために設置場所も明示しましょう。

・防災計画などに従って、早いうちからボランティアを募集しボランティア組織を編成しましょう。帰宅困難者に水や食料を配布するため倉庫から配布場所へ搬送する場合も人手が必要です。傷病者が発生した場合、担架で搬送する必要があるかもしれません。ビル内の移動にとどまらず、付近の救護所まで搬送する場合は交代要員も含めてある程度の人数も必要です。防犯のため夜間見回りを行った方がいい場合もあります。

・必要であればオフィス内の区画分けを行って周知しましょう。体調がすぐれない人用のスペースや着替え用のスペースなどを指定したほうがよいでしょう。あらかじめ防災計画に明記しておきましょう。そして、電気ななくとも使用できるホワイトボードなどに掲示して、皆で共有しましょう。

🔷情報収集・情報共有

・帰宅困難者対応に限らず、震災時には様々な判断事項が生じます。判断のためには情報があった方がよいでしょう。対策本部には、最低限テレビとラジオを備えるようにしましょう。衛星通信であるスターリンクがあれば平時と同じようにインターネットにアクセスでき本格的な情報活動が可能になります。

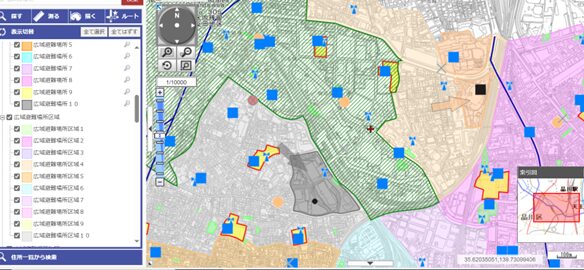

・例えば、東京都の場合、東京都の公式HPやxなどから一昔前とは比べられないような質と量の情報の入手が可能になっています。東京都のサイトや東京都が発信するSNS情報などを通じて避難所や給水所の位置・開設状況、道路状況、医療機関の状況、ライフラインの状況などなど色々な情報の入手が可能となります。スターリンクは、通信インフラの破損状況に関わらす、これら情報への安定的なアクセスを可能とします。これらの情報は、食料や水の配布量や配布要領を決定したり、あとに述べる帰宅希望者対応の判断や、傷病者を搬送する際に非常に有用な情報となります。

・収集した情報で皆が必要な情報は、皆で共有するようにしましょう。電気が通じないことを想定し、手書き用のホワイトボードなどを大会議室やカフェテリアに設置し情報を掲示するとよいでしょう。例えば、2日目あたりから帰宅のための鉄道状況が気になってくると思います。各路線の運行状況などを掲示しておくと助かるでしょう。

〈東京都防災マップ例〉

🔷水・食料、毛布などの配布

・対策本部の担当者は速やかに帰宅困難者の人数を把握して、全般の被害状況を踏まえて、配布量を計算し配布量と配布要領を決定しましょう。何も考えずにある分を配布するだけでは、後から大変な事態にもなりかねません。

・例えば、本サイトで述べている首都直下型地震の被害想定は「東京都の新たな被害想定~首都直下地震等による東京の被害想定~」(令和4(2022)年5月25日))の品川区と大田区の境界付近を震源と想定するM7クラスの地震を根拠としています。震度6強以上の範囲が区部の6割に広がるものです。首都直下型地震を想定して防災計画を策定する際も同被害想定を根拠とする場合が多いでしょう。これが実際にはM8で震度6強以上の範囲が区部の8割に広がる状況であれば、より長期間オフィスに留まらなければならない可能性が高まると思います。そういった場合は水食糧を節用する必要があるかもしれません。

・状況に合わせて、水食糧は尽きることのないよう、かつ皆の健康をたもてるように配布量と配布要領を決定しなければなりません。配布量、配布物の適切な統制は対策本部にとって非常に重要な任務の一つです。状況が不明な場合は、3日間分を一度に配布するのではなく、手間でも1食ごとに配布することをお勧めします。

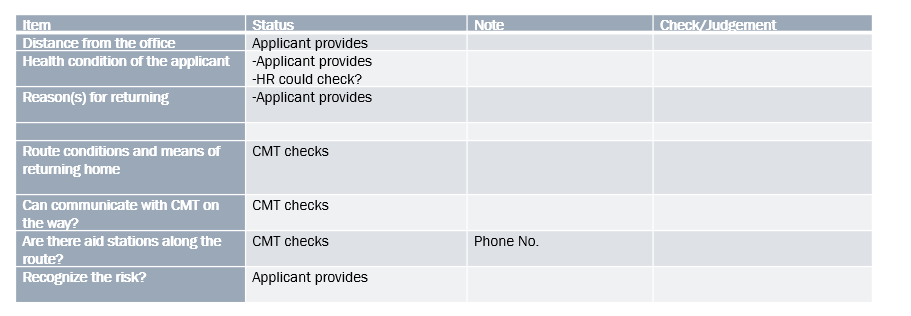

🔷帰宅統制期間中の帰宅希望者への対応

・日本国憲法は個人的人権を保障しており、個人的人権の一つである移動の自由は尊重されるべきです。ただし、大震災という特殊状況下では「本人の安全確保」、「救援活動などの阻害防止」といった観点から、条例などで強く職場などに留まることを推奨されている場合が多いです。

・基本的には職場に留まるべきですが特別な理由などで帰宅を希望する者がいる場合、会社として判断し何らかの措置をとった方がよいでしょう。

・例えば、“自宅に要介護者が所在してるため、どうしても48時間以内に帰らなければならない”、“距離的にも何とか徒歩でいけそうだ”、“よし、会社として承認しよう(厳密にいえば、会社に留まることを業務指示で示すのか、帰宅を業務指示でおこなうのか、”承認“は労災のカバー範囲か、など議論は尽きません。)”、となった場合、会社としてできる限り支援することが望ましいと思います。例えば、水や食料を持たせる、安全な経路を示す、(こういった判断にも情報が必要です。)、帰宅支援ステーション(※)の場所を示す、などです。

※ 帰宅支援ステーション

東京都の場合、コンビニエンスストア、ファミリーレストラン、ガソリンスタンド、都立学校等が東京都から帰宅支援ステーションとして指定され、災害時帰宅する被災者に対し、水、トイレ、帰宅支援情報などのサービスを提供する。

〈参考〉帰宅困難者の帰宅可否判断チェックシート Check sheet for approval to return home from the office

〈前提〉

・帰宅困難者の定義: 〈Reference〉: Definition of stranded (JPN Cabinet Office):

・距離が10km以内の人は全員「帰宅可能」とする。 People within a distance of 10 km or less are "able to return home".

・帰宅距離10km~20kmでは、被災者個人の運動能力の差から、1km長くなるご とに「帰宅可能」者が10%低減していくものとする。 At a return home distance of 10km~20km, the number of people who can "go home" will be reduced by 10% for every additional 1km in distance due to the difference in the physical ability of the individual disaster victims.

・帰宅距離20km以上の人は全員「帰宅困難」とする。Those with a return distance of 20 km or more are considered "difficult to return home".

4.これができると皆に喜ばれる!一つ上の帰宅困難者対策

🔷ご家族との連絡を支援

・発災後、出社している社員等が行いたいことは、ご家族の無事を確認したり、自分の無事をご家族に知らせるといったことではないでしょうか。首都直下型地震や南海トラフ巨大地震では通信インフラが機能しないことが想定されています。伝言ダイヤル等(音声及びインターネット)の利用も困難になる可能性もあります。

・そういった状況下では、スターリンクを利用した通信は大きな助けとなります。スターリンク導入目的や使用目的は対策本部での活動が主なものになる場合が多いと思いますが、スターリンクは多くの端末で同時に通信できる容量を有しています。例えば、一人1日5分といったルールを定めれば、対策本部の活動を阻害することなく社員等が通信を行うことも可能です。

災害・海外リスク総研は、事業継続(BCP/BCM)コンサルティングと防災コンサルティングを専門としております。防衛省・自衛隊での戦略レベルからイラクを含む第1線の各種ポジションにおいて海外でのセキュリティや危機管理に関わるとともに、コンサルタント会社において実際に数多くの海外安全やパンデミック対応(計画・体制構築)に携わってきた経験豊富なコンサルタントが、企業様を強力にサポートいたします。